最終更新日:2021年09月30日

就労支援施設と一言でいっても、さまざまな種類があります。それぞれ取り組み内容や開業のために満たすべき要件が異なるため、事前にチェックしておくことが大切です。ここでは、就労支援施設の種類から開業に向けて行うべき準備まで詳しくご紹介します。

就労支援施設とは

就労支援施設とは、障害や病気、年齢などの理由で働くことが難しい人に対し、働ける状態を整えるために支援する施設のことです。就労支援施設は、利用者が置かれているそれぞれの段階に対応するために、複数の種類が設けられています。ちなみに、ハローワークも就労支援施設に該当します。

障害者や病気を持つ人が働ける社会を実現すべく、国を挙げてさまざまな取り組みが行われてきました。しかし、周囲の理解が不足していたり十分な体制が整っていなかったりして、障害者や病気を持つ人が働ける社会とは程遠い状況であるのが実情です。そこで、行われるようになったのが就労支援事業です。働くために必要な知識やスキル、考え方などを身につけて、段階を踏みながら無理なく働けるようにすることが目的です。

就労支援施設の種類

就労支援施設には、A型とB型があります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、障害を持つ65歳未満の人が利用します。ただし、一般企業への就労が困難ではあるものの、就労が可能である人に限られます。明らかに就労ができない場合は、就労継続支援A型に該当しません。また、利用者定員は10名です。

事業所と利用者が雇用契約を締結し、社会で働くための知識や技術向上に必要な訓練を実施します。雇用契約を締結するため、利用者は給与を得ることができます。ただし、業務内容は多くの利益を生み出すことが難しいものであるため、就業支援施設の開業へのハードルは高いと言えるでしょう。また、就業後も6ヶ月は仕事に関する相談を受けたり支援したりする必要があります。

事業所は、雇用保険や労災保険、健康保険などの整備、利用者に割り振る仕事の獲得などが必要です。また、業務は収益性があるのはもちろん、継続的かつ安定的に得られる必要があります。例えば、人手不足で業務委託を積極的に活用している製造業やサービス業の企業に交渉し、継続的に業務を受託することが望ましいでしょう。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、A型と同じく障害を持つ65歳未満の方が対象です。A型との違いは、雇用契約に基づく就労が困難な方が対象である点です。また、利用者の定員は20名と比較的多くなっています。就労機会の提供、生活活動を行う機会の提供、就労に必要な知識や技術向上の訓練の実施、その他の支援などを行います。

雇用関係を締結しないため、雇用保険や労災保険、健康保険などの整備は不要です。ただし、工賃として賃金の支払い義務は発生します。また、就業後6ヶ月は仕事の悩み相談や支援などを行う必要がある点はA型と同じです。

就労支援施設の開業準備

就労支援施設を開業するには、建物や人員などの要件を満たす必要があります。満たすべき要件について、詳しく見ていきましょう。

法人を設立する

就労支援施設は法人でなければ始めることができません。まずは、法人を設立するために諸手続を行う必要があります。法人の設立は自分でも行えますが、行政書士に依頼するのがスムーズです。

人員基準

就労支援施設に有資格者の配置のような基準は設けられていません。ただし、次のようにスタッフの人数が役職ごとに定められています。

A型 B型

管理者 1名以上 1名以上

サービス責任者 1名以上(60人以下において) 1名以上

生活支援員・職業指導員 1名(10名ごと)

※常勤1名以上 1名(10名ごと)

※常勤1名以上

上記のサービス責任者は、相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了しており、自治体が定める実務経験の要件を満たしている人物に限ります。採用の条件が厳しいため、早期に探し始めることが大切です。

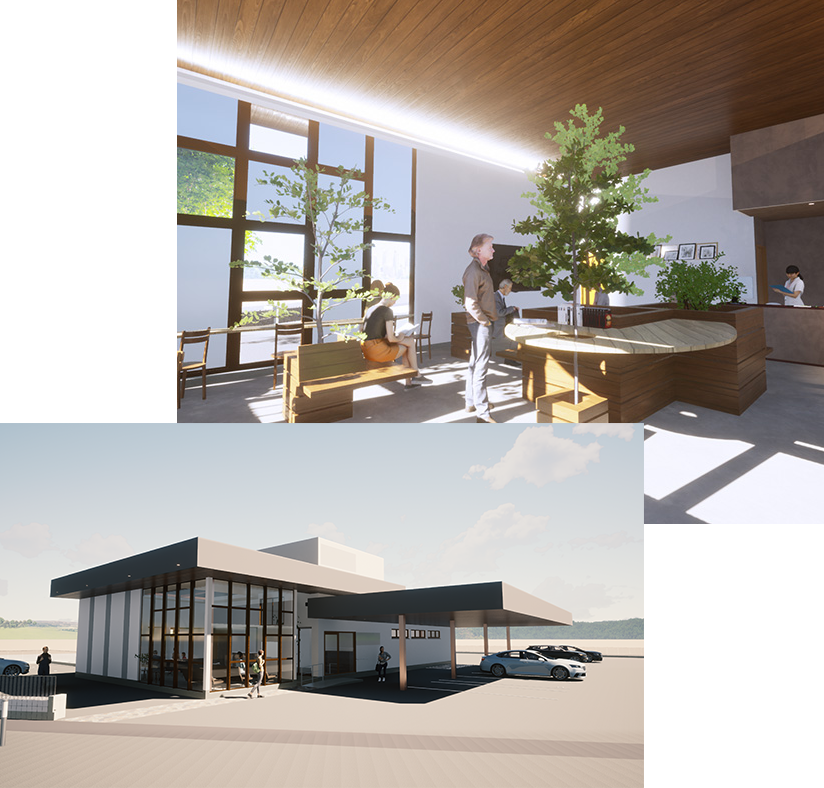

建物基準

A型とB型のどちらも次の要件を満たす必要があります。

- 建築基準法や消防法を遵守している

- 出入口以外に非難できる構造(必須ではない)

- 建物が2階建以上の場合は複数の避難経路の確保およびエレベーターの設置

- 出入り口や通路のバリアフリー化

・

さらに、訓練・作業室や相談室、洗面所・トイレ、多目的室、事務室を設ける必要があります。訓練・;作業室は1人あたりの免責が定められている自治体もあるので確認しておきましょう。

まとめ

就労支援施設の開業を検討している方は、スタッフや建物などの要件をチェックしておきましょう。滋賀・京都・福井で就労支援施設の開業を検討している方は、株式会社澤村までご相談ください。自治体の要件を満たした就労支援施設を設計・建設いたします。