最終更新日:2022年07月06日

クリニックを開業する際は、医療機器やスタッフを揃えることに集中してしまい、建築に関して十分に調べないまま計画を実行してしまいがちです。クリニックを建築できない場所、構造的に利用できないテナントなど、いくつか注意点があります。ここでは、クリニックの開業時に知っておきたい建築に関する知識と諸手続きについて詳しくご紹介します。

開業時に知っておきたい建築基準法とは

クリニックを開業する際は、建築基準法について確認が必要です。建築基準法とは、建築物を建てる際に必ず守らなければならない法律です。敷地や構造、設備、用途などの基準が定められています。さらに、都市計画法や消防法など、関連する法律も守る必要があります。建築基準法について、クリニックを開業する人が完全に理解することは難しいため、法律を遵守する企業に設計・建築を依頼することが大切です。

クリニックの病床数を事前にチェック

クリニックと病院の違いは病床数です。20以上の病床がある施設は病院、それ以下はクリニックと定義されています。病院は特殊建築物に該当するため、クリニックと比べて立地条件や防火設備、構造などに厳しい制限が設けられています。ただし、1つでも病床がある100平方メートル以上のクリニックは特殊建築物に該当します。

クリニックを開業する際の諸手続き

クリニックを建てる際は、建築基準法のほかに、バリアフリー法や消防法、地方公共団体の条例を守る必要があります。これらの法律を守っていることを証明するために、さまざまな手続きが必要です。クリニックを建てる際の手続きについて詳しくご紹介します。

建築確認申請

クリニックの新築や増築、大規模修繕の他、特殊建築物への用途変更などの際は、工事に着手する前に建築確認申請が必要です。確認済証の交付を受ければ、着手できます。これは、クリニックの構造や避難経路、設備などの基準を満たしていることを確認するものです。

なお、テナントに入居する場合は建築確認申請の必要はありません。

診療所開設届

クリニックを開業する際は、保健所に「診療所開設届」を提出する必要があります。医療法第8条では、クリニックの開設日から10日以内の提出が義務付けられています。ただし、開設届は1回で受理されることが少ないので、早めに届け出ることが大切です。

1回で受理されることが少ない理由は、内装や間取りなどに細かな指導が入ることが多いためです。そのため、クリニックの設計・建設の実績が豊富な業者に依頼することが大切です。

保険医療機関指定申請書

厚生局に「保険医療機関指定申請書」の提出が必要です。診療所開設届が受理されれば、医療法におけるクリニック開業は完了です。ただし、この時点では自由診療しか行えないため、クリニックによっては保険医療機関としての指定を受ける必要があります。

開業地を管轄する厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出し、受理されると保険診療を行えるようになります。提出の締め切り日は地域で異なりますが、原則毎月1日となります。締め切りに間に合わなかった場合は、保険診療の実施を1ヶ月先延ばしになります。

自由診療を行わないクリニックの場合は、保険診療を行えないことは無収入になることを意味します。このような事態を防ぐためにも、早めに申請することが大切です。

クリニックの建設で押さえておきたいポイント

より多くの患者の利用を求めるのであれば、受診しやすいクリニック作りに力を入れましょう。建設の観点から、どのようなクリニックが受診しやすいのか詳しくご紹介します。

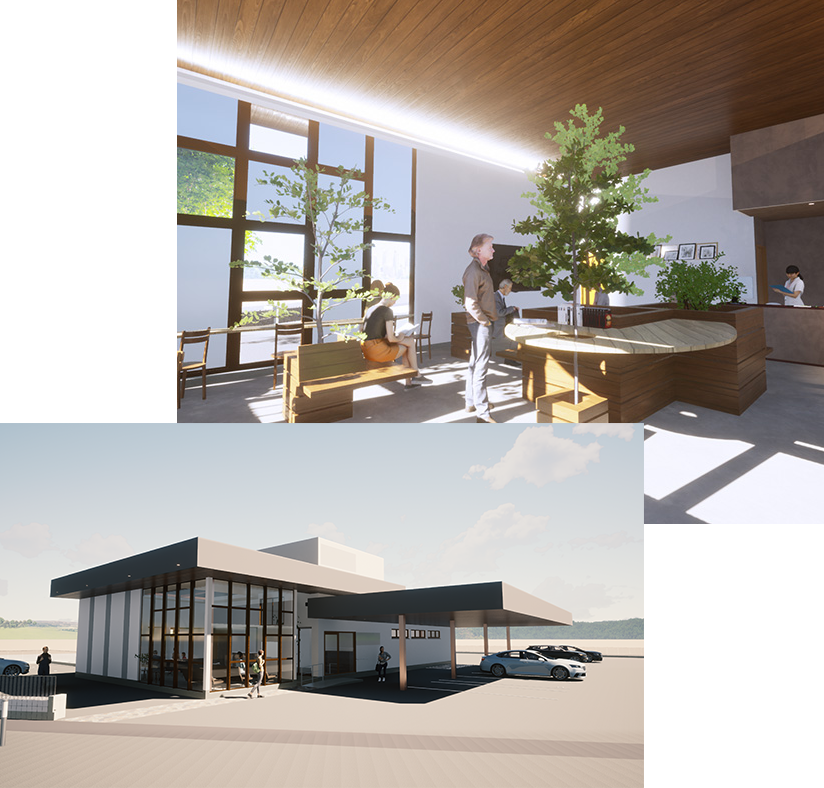

クリニックらしくないデザインが人気

暗い、無機質、昼光色の電球といった従来のクリニックのイメージを払しょくするデザインが人気です。天然木をふんだんに用いたリラックスできる空間、観葉植物の設置、大理石の床材を用いたエレガンスな内装など、クリニックらしくないデザインを検討しましょう。

ただし、受診する患者の年齢層や診療科なども考慮しなければなりません。

開放感については要検討

開放感のあるクリニックは人気です。しかし、大きな窓を設置して外から見えるようになっている状況は、診療科によっては好ましくありません。例えば、心療内科には他の人から見られることを避けたい患者も受診します。この場合は、プライバシーを最重視したうえで、居心地の良い空間を設計する必要があります。

まとめ

クリニックの開業時には、建築物の条件を満たしていることを証明し、各種届出を受理してもらう必要があります。滋賀・京都・福井でクリニックの開業を検討している方は、株式会社澤村までご相談ください。要件を満たしたクリニック作り、より多くの集患が見込める内容デザインなど、一歩踏み込んだ設計・建設を行います。